|

AT1の電装チューニング

流石に1969年型は現代のものに比べると貧弱で、6Vでしかもポイント式。

この時代、レギュレーターというものは存在していなかったようで、

代わりにシリコン整流器が使われており、直流化してバッテリーに供給するだけ。

バッテリーの抵抗によって、ある程度電圧制御されるものの不十分で、

エンジン回転とともに電圧が上がると、常時点灯バルブが耐えきれず飛んでしまう。

かつて、DT1のオーナーだった仕事人も、何度となく経験した覚えがある。

ナント、部品棚に古いホンダ製の6Vレギュレートレクチファイヤがあるではないか!

ラッキー!

という事で、早速取り付け上手く行ったのは良かったが、完成納車して僅か2日で電装のトラブルが!

古いのは何が起こるかわからんもんやねえ。

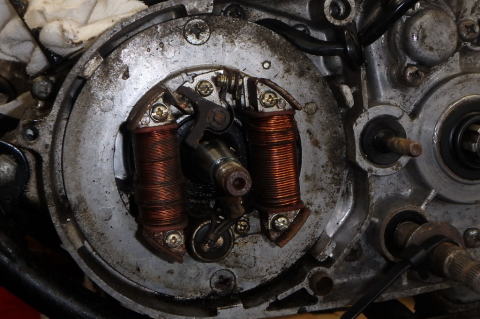

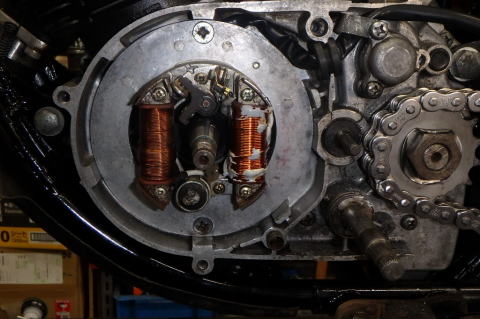

右側が電装用で左は点火用。折角巻き直すのだから、この際12V化する事にしましょう!

上はコンタクトブレーカー(ポイント)、下方の丸いのはコンデンサー。

能力を上げると言っても、巻きスペースが少ないので性能アップは知れている。

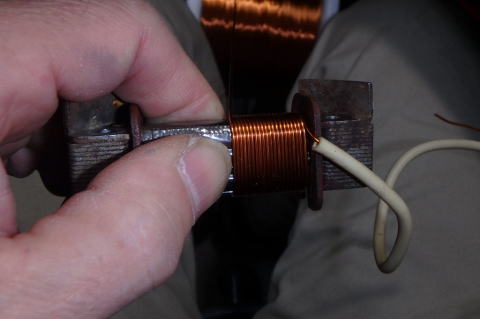

途中でエナメル線を分岐している。DC用コイルで発電された電気はバッテリーへ。

たったこれだけで車両1台分の電気を発電しているのだから驚きである。

ノーマルは2系統に巻いてある分、発電能力が半減されるので、

これを1つにする事で、両方合わせた発電量を得られることになる。

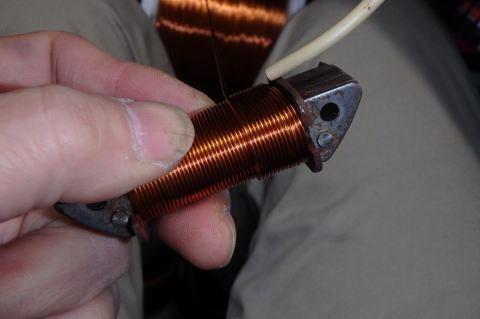

できるだけ沢山巻きたいのだが、巻き過ぎるとフライホイールと干渉してしまう。

コイルが動かないように接着剤で固定し、全体にワニスを塗って固める。

ステーターベースに取り付け,結線する。

フライホイールと軸に当たらない事を確認。干渉するとこれまでの苦労が水の泡だ!

夜は走らんけんヨカ!という事で、オーナー様はバッテリーレスを選択。

バッテリー積んだ方がウィンカーも安定していいんだけどねえ。

でも、いつでもバッテリーを積めるように、

バッテリー対応のレギュレーターにしときました。

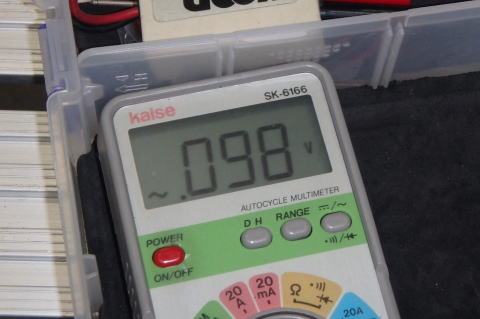

完成後の電圧を測定。

アイドリングより少し上(1500rpmくらい)の無負荷での電圧。

ヘッドライト消灯でウィンカーとストップくらいなら大丈夫でしょう。

バッテリーレスなので、ライトの明るさはエンジン回転数に左右されます。

2000も回っていればいいんだけど、アイドリング付近ではチラチラして暗いです。

バッテリー積めば解消されるんだけどね ^ ^

|