1978年型 HONDA XL250S 当時爆発的に売れた、フロント23インチのトレールモデル

数年前にXR400Rの電装整備をさせて頂いていましたが、

今回も出張のついでに大阪から持ち込んで頂きました。

走行距離は15900kmあまり・・・新車から所有しているそうです。

元々6Vなんだけど、レギュレーターを交換する事により、バッテリーレス12Vになっています。

回路はACレギュレーターと、レギュレートレクチファイヤ(DC)で制御する2回路。

とりあえずエンジン掛けて点灯させてみると・・・およよ!そこそこ明るいやん?!

ウィンカーもアイドリングで何とか点滅しています。

んー?巻き直す必要あるんかいな?と思ったけど、ブレーキ踏むと点滅しない。

なるほど・・・巻き直しと電気回路の変更を行います

ACGカバーを外す前にエンジンオイルを抜く。

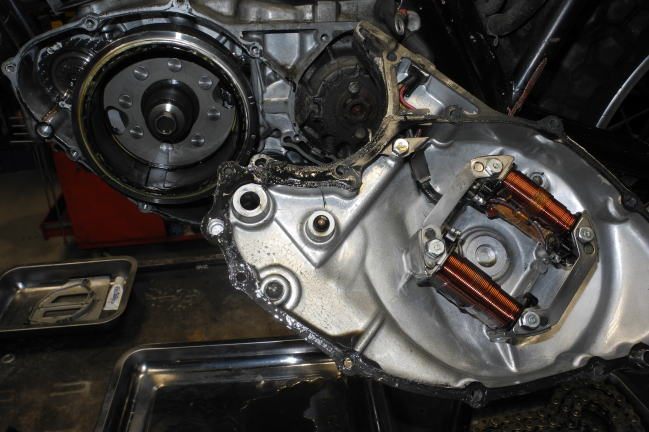

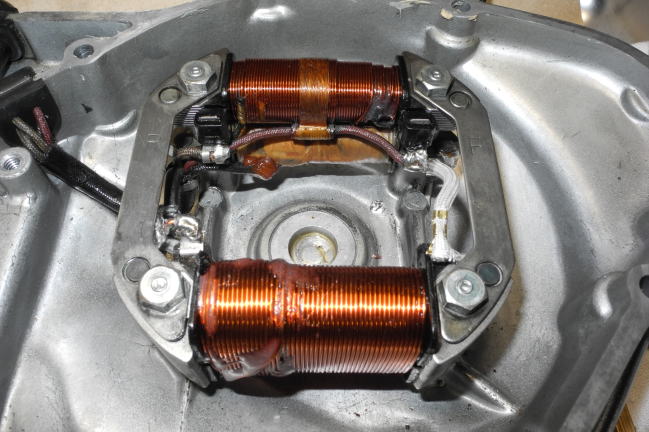

クランクケースカバーを外しました。

奥の上側がバッテリー用で下がエキサイタコイル。手前がヘッドライト用のコイルです。

この年代のコイルは大体1本で、ヘッドライト用とチャージ用を兼用しているのだけど、

これはちゃんとそれぞれのコイルがあって、流石HONDAという感じですね。

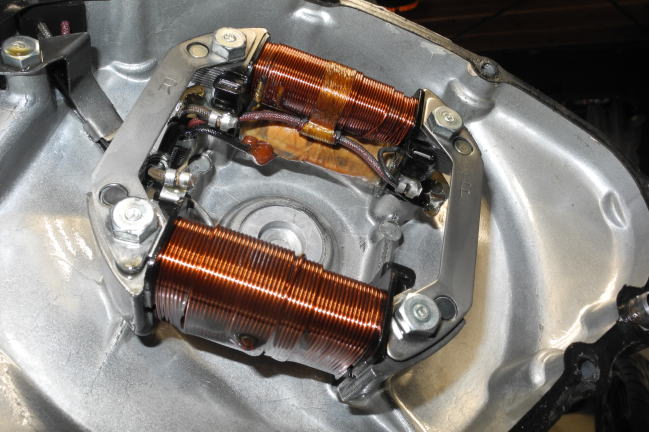

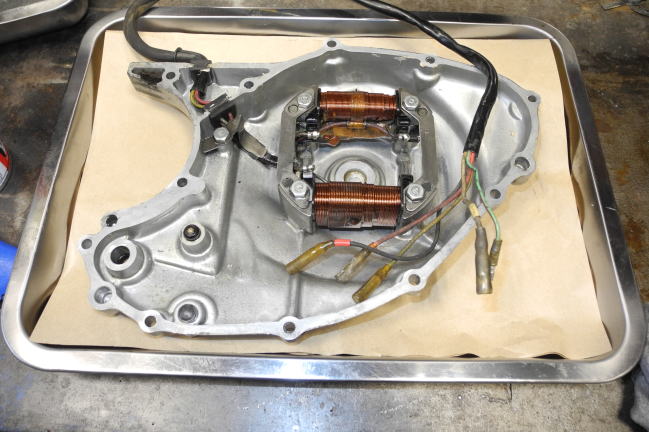

ステーターから立ち上がっているギボシを外して、ケースカバーごとステーターを取り出す。

気持ちよく仕事ができるように、古いガスケットを剥いで綺麗にしておきます。

一番左の白/黄がヘッドライト用で半波整流のAC線。

2番目の若葉/赤がニュートラルランプ用、3番目と4番目がバッテリーチャージ用で

一番右の黒/赤がエキサイタコイル点火用です。

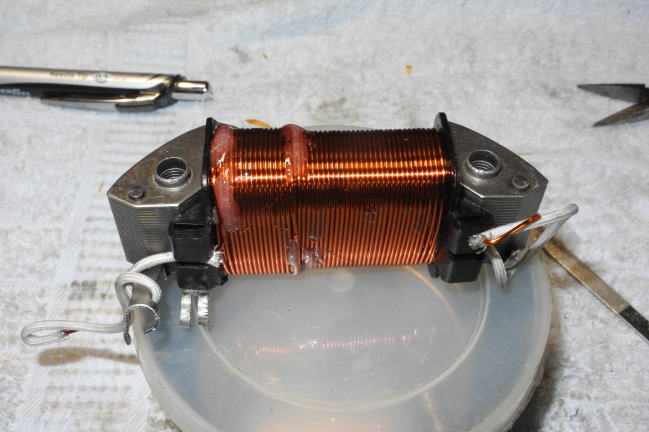

ここから本題のコイル巻き直しに取り掛かります。

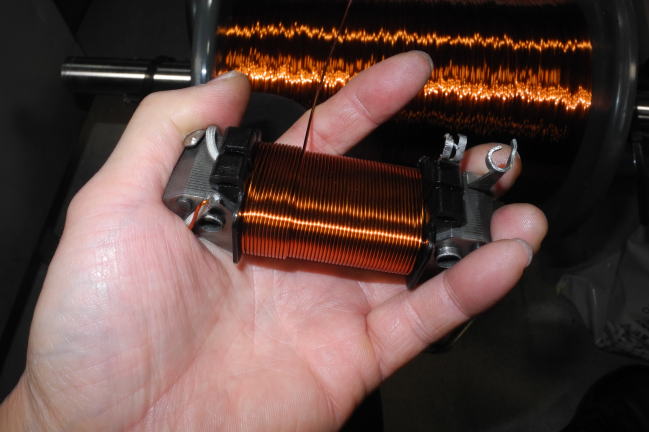

ライティングコイルを切断して分離。

何回巻いてあるか数えながら解く。

巻きしろの寸法を計り、何ミリの線を何回巻けるかシミュレーション。

線径が太いと電流量は増えるが、巻き数は少なくなるので電圧が上がらず、

線径が細くなると巻き数は増やせるが、細い分抵抗が増えて電流量も少なくなる。

最適と思われる太さの線を、最適と思われる数だけ巻く。

巻き終りました。全波整流にする為に、片方のアースを外して2本立ち上げます。

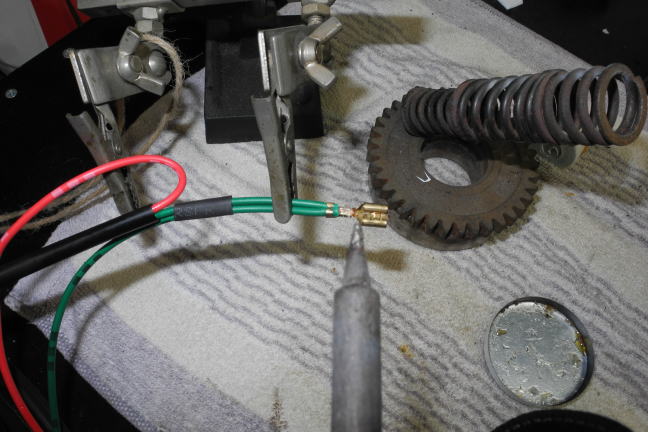

ケースカバーに取り付ける前に、新しい線を追加して結線しておく。

奥の上側、BATチャージ用のコイルは、エキサイタコイルと分離できないので使わず、

ライティングコイルのみを線径をアップして巻き、巻き数も増やしました。

新品のガスケットを取り付けて組み立て。

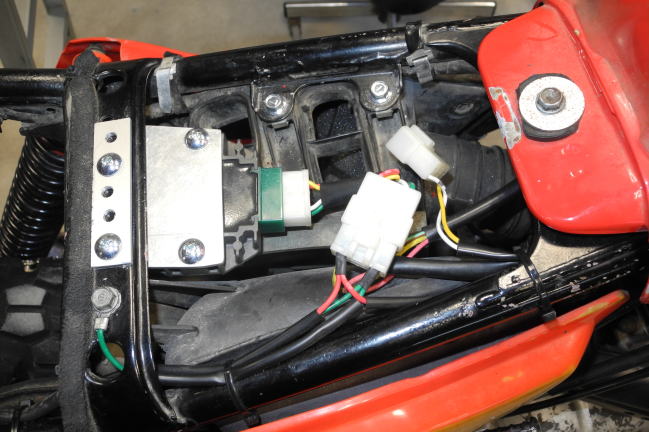

元々付いていたヘッドライト用のACレギュレーターと、その他の灯火類用レギュレートレクチファイヤ。

電気回路をDCに統一するため、左のACレギュレーターは不要になり、

右のレギュレートレクチファイヤはBATレス用として残します。

DCレギュレーターをシート下に収めるべく、アルミ板でステーを製作。

シート下に取り付けて配線を作る。

普段はバッテリーレスで、時々バッテリーを積んで乗りたい・・という要望なので、

カプラの差し替えだけでワンタッチ変更出来るようにします。

端子とビニール線は全てハンダ付け。

ステーターとレギュレーター間に4Pカプラを設け、切り離せるようにしました。

バッテリーはリヤバッグの中に・・というご要望により、配線を引き込んでおく。

作業中にメインスイッチがもげたので新品に交換。

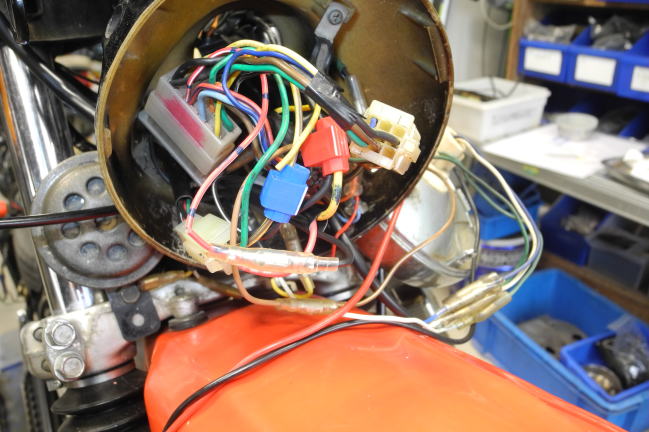

ステーター ⇒ レギュレーター ⇒ バッテリー ⇒ メインスイッチ ⇒ ハーネスの順に配線。

メインスイッチ後のDC線にヘッドライトAC線を繋ぎ全DC回路に。

ヘッドライトケース内の結線変更も必要です。

安定化電源を使って動作をチェック!全て正常であることを確認。

最後に外装とシートを付けようとしたら・・・

レギュレーターがシートに干渉して閉まらん(;´∀`)

ワタスのミスです・・・

レギュレーターを移動させるか考えるも、適当な場所が見当らず、

延長ハーネスを作って・・・

裏返しに取り付けました。

BATレスとBAT仕様をワンタッチで切り替えられます。

エンジンを掛けてテスト。

バッテリーレスのライト点灯でも、アイドリングでウィンカー点滅!

ただ、ここからブレーキランプ(23W)が点灯すると、点滅しない・・・

チト悔しいけど、テールライトをLEDに変更。これで完璧です。

これで1978年型 XL250S の電装チューニングは終了です。

消費電力は、ヘッドライト 35/36.5W、メーターランプ3.4W✕3、ポジションランプ3.4W、

ハイビームインジケーター 3.4W、ニュートラルランプ3.4W、テール/ストップ8/23W⇒LEDに変更

という事で、メーターランプ等の小さいバルブが結構喰っているので、

ヘッドライト等をLED化すれば、更に余裕ある電装になりますね。